現在位置:ホーム >> 経済分野での日中協力 >> 日本の対中国経済協力(概観)

|

5.文化無償協力

|

北京日本学研究センターに提供した日本語学習器材 |

大明宫含元殿遺跡保存県境整備計画 |

6.技術協力

(1)技術協力とは

開発途上国の国づくりの基礎となる「人材育成」のために技術、ノウハウ等を伝え、その技術が国内に普及し、経済・社会発展に寄与することを目的とする経済協力です。

制度としては、日本への研修員受入、日本の専門家派遣、青年海外協力隊派遣、機材供与、プロジェクト方式技術協力(日本への研修員受入、専門家派遣及び機材供与を組み合わせたプロジェクト)、開発調査等に分類されます。

協力の対象は、医療・飲料水の確保等の基礎生活分野からコンピューター技術や法律・制度の整備等まで幅広い分野に及んでいます。

これらの技術協力は国際協力機構(JICA)を通じて実施されています。

(2)中国における技術協力

環境保全、貧困、地域間格差の是正、市場経済構築のための研修員の受入や専門家の派遣を行っています。

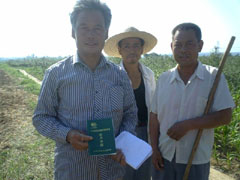

派遣された専門家は中国政府より高い評価を得ており、"長城友誼賞"などの賞を受賞しています。青年海外協力隊員は、中国全土において地域住民と一体となって当該地域の発展に協力しています。

既に中国国内に移転した技術を、更に広く中国又は第三国に普及させるための取り組みも行われています。

2004年度末までの累計は、1,505億円(83億人民元相当)です。研修員受入16,839人、専門家派遣5,376人、青年海外協力隊派遣577人(含むシニア海外ボランティア)、機材供与257.29億円、プロジェクト方式技術協力65件、開発調査211件を行いました。

この他にも一万人を越える青少年に対する奨学金の支給も行われています。

青年海外協力隊員の活動 |

造林専門家による現地指導 |

7.円借款

(1)円借款(別名、有償資金協力)とは

経済及び社会の発展を支えるため、比較的多額の資金を必要とする事業に対し、緩やかな貸付条件(注)で資金を供給する事業です。

(注)低利(2004年度対中円借款年利率0.75-1.5%)、長期の返済期間(30-40年間。10年程度の据置期間を含む)

このような緩やかな貸付条件となっているのは、日本の公的資金を活用しているためです。

円借款の供与システムは、実施機関である国際協力銀行(JBIC)の審査結果を経て、日本政府が借款供与額や貸付条件を決定し、政府間で交換公文(Exchange of Notes: E/N)を締結することになっています。(その後E/Nを受けてJBICが借入人との間で手続き等詳細を定めた借款契約(Loan Agreement: L/A)を締結し、案件を実施することになります。)

(2)中国における円借款

1979年に最初の対中円借款の供与が意図表明されて以来、2004年度末までに累計で約3兆1,331億円(2004年度迄の交換公文ベース。

1,651億人民元相当)の供与が決定され、中国の改革・開放と経済及び社会の発展基盤を支えるプロジェクトを数多く実施してきました。改革・開放後の中国は外貨準備が乏しかったため、円借款は貴重な資金源となりました。

1980年代から90年代前半は、中国の沿海部のインフラ整備といった事業を中心に支援してきました。

2001年度以降は、「対中国経済協力計画」の内容に沿って、環境対策・人材育成といった分野を中心に資金協力を行っています。

2004年度は859億円(交換公文ベース)の供与が決定されました。

なお、円借款については、2008年の北京オリンピック迄に、新規の供与を終了する方向で、日中両国政府間で協議が行われています。

甘粛省人材育成計画 (蘭州交通大学における円借款での調達機材利用風景) |

陕西省黄土高原植林事業 |

8.国際機関を通じた経済協力

二国間のODA(政府開発援助)の他に、日本政府は国際機関を通じた援助にも力を入れています。

ODA実績額で見ると、日本の全世界に対するODAの約4分の1は国際機関を通じた援助です。

日本は世界銀行やアジア開発銀行(ADB)の主要な出資国であるとともに、国連諸機関との連携などを進めてきています。

例えばADBにアジア開発基金、日本特別基金を創設し、これを通じて、中国のインフラ建設事業への支援を行っています。

【データ:日本の対中経済協力の実績】

(1)年度別(支出純額ベース、単位:億円、1990年~2004年)

(注1)年度区分は、有償資金協力については交換公文締結日が含まれる年度、無償資金協力及び技術協力は予算年度(但し、96年度以降の無償資金協力実績については、当該年度に閣議決定を行い、翌年度5月末日までに交換公文(E/N)の締結を行ったもの。

|

(2)累計額

(i) 無償資金協力 約1,457億円(2004年度末までの交換公文による供与限度額の累計)

(ii) 技術協力 約1,505億円(2004年度末までのJICA経費支出実績額の累計)

(iii) 有償資金協力 約3兆1,331億円(2004年度末までの交換公文による供与限度額の累計)

貸付実行額は約2兆2,234億円、貸付に対する償還額は元利計で約1兆486億円(それぞれ2004年度末までの累計)

|