北方领土问题

2011/5/25

1.何谓北方领土问题?

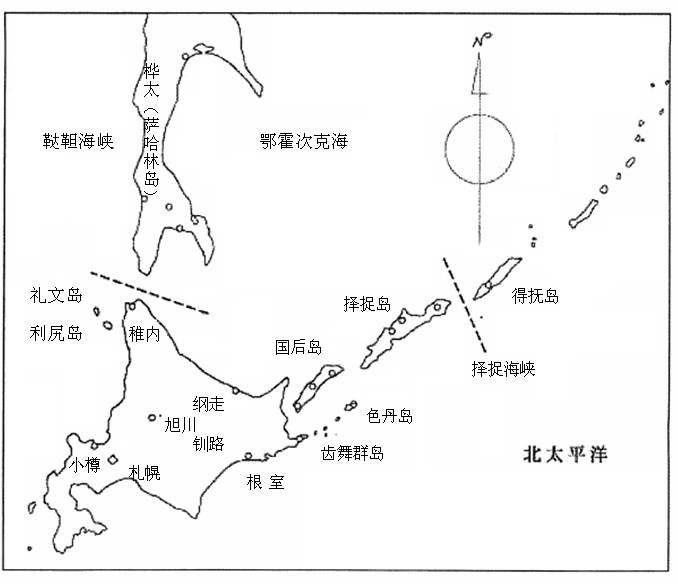

(1)日本早于俄罗斯发现北方四岛(择捉岛、国后岛、色丹岛和齿舞群岛)之后,许多日本人便移居该地,并逐渐确立了对该岛屿的统治。而此前俄罗斯势力从未到达过得抚岛以南的地区。1855年,日本和俄罗斯之间以完全和平友好的方式签署了《日俄通好条约》(《下田条约》),并确认了当时自然形成的位于择捉岛和得抚岛之间的国境线。此后北方四岛也再未成为过外国的领土。

(2)然而,第二次世界大战末期的1945年8月9日,苏联违反当时仍旧有效的《日苏中立条约》对日参战,并在日本接受《波茨坦公告》后的同年8月28日至9月5日占领了北方四岛的所有领土。当时北方四岛并无苏联人居住,而日本人却达1万7000人。但苏联却于1946年单方面将四岛“划入”自己的领土范围,截至1949年强行驱逐了所有日本人。此后,在国际法上毫无依据的情况下,苏联(俄罗斯)一直占领该地区至今。

(3)由于北方领土问题的存在,使得日俄两国战后65年过后至今仍未缔结和平条约。

2.日本的基本立场

(1)北方领土是日本固有的领土。日本政府基于解决北方四岛归属问题后签署和平条约这一基本方针,正在与俄罗斯政府进行谈判。

(2)就解决北方领土问题,如北方领土被确认属于日本,日本就将灵活应对实际归还时间及形式。

(3)俄罗斯持续对属于我国固有领土的北方领土进行无法律依据的占领,在这样的情况之下,包括第三国国民(包括第三国的企业在内)在该地区进行经济活动在内的,看似服从俄方“管辖权”的行为,或者仿佛以俄罗斯对北方领土的“管辖权”为前提的行为等,均与我国关于北方领土问题的立场相悖,所以是不能容忍的。

3.北方领土问题始末

二战前

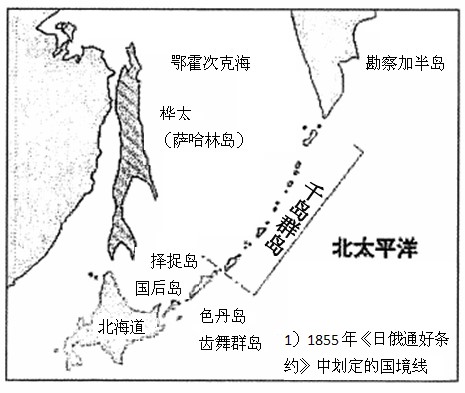

(1)《日俄通好条约》(1855年)

日本先于俄罗斯发现和调查北方领土,并最迟在19世纪初之前就确立了对四岛的实际统治。19世纪上半期,俄方也认为本国领土的南部边界为得抚岛(位于择捉岛北方的岛屿)。日俄两国在1855年签署的《日俄通好条约》中确认维持当时自然形成的位于择捉岛和得抚岛之间的两国边境。

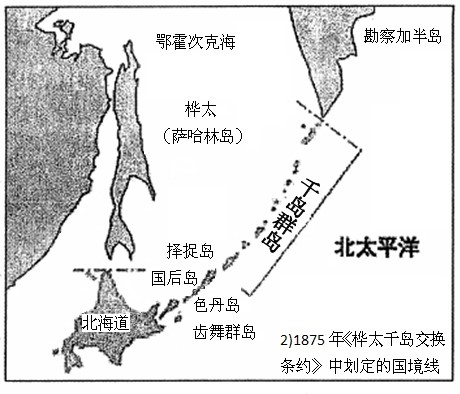

(2)《桦太千岛交换条约》(1875年)

日本通过签订《桦太千岛交换条约》从俄罗斯获得了千岛群岛(即该条约所列的占守岛(千岛群岛最北端的岛屿)至得抚岛的18个岛屿),作为交换条件放弃了桦太(萨哈林岛)全岛。

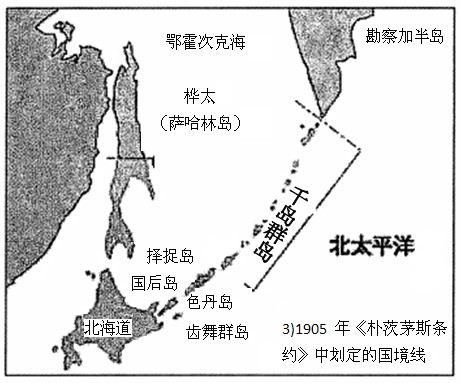

(3)《朴茨茅斯条约》(1905年)

通过日俄战争后签署的《朴茨茅斯条约》,俄罗斯将桦太(萨哈林岛)北纬50度以南的部分割让给日本。

二战与领土问题的发生

(1)《大西洋宪章》(1941年8月)及《开罗宣言》(1943年11月)的领土不扩张原则

1941年8月,美英两国首脑签署了可称为第二次世界大战同盟国指导原则的《大西洋宪章》,明确了不通过战争谋求领土扩张的方针(苏联于同年9月表明参加该宪章)。

此外,1943年11月的《开罗宣言》在确认该《宪章》方针的基础上,宣布必须将日本驱逐出“日本以武力或贪欲攫取”之地区等。但是,北方四岛并不属于这里所说的“日本攫取”之地区,从历史上来看这一点也明确无疑。

(2)《波茨坦公告》(1945年8月接受)

《波茨坦公告》规定,必须履行1943年《开罗宣言》中将日本驱逐出“日本以武力或贪欲攫取之土地”的条款,并且规定日本的主权限于本州、北海道、九州、四国以及同盟国划定的各岛屿。但是苏联违反当时仍旧有效的《日苏中立条约》于1945年8月9日对日参战,在日本接受《波茨坦公告》后仍继续攻击,在没有法律依据的情况下,于同年8月28日至9月5日期间占领了北方四岛(在占领该四岛之际,日军并未抵抗,完全是无流血占领)。

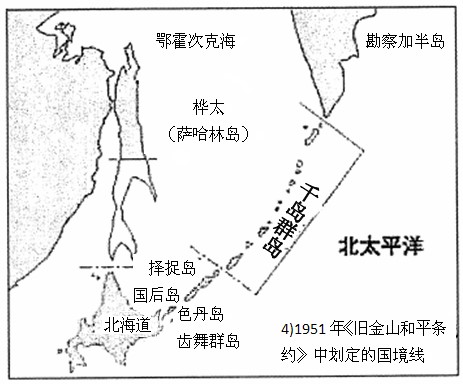

(3)《旧金山和平条约》(1951年9月)

通过《旧金山和平条约》,日本放弃了通过《朴茨茅斯条约》获得的对桦太部分地区和“千岛群岛”的所有权利、权原和请求权。但是,北方四岛原本就不包含在“千岛群岛”之内。另外,苏联并未签署《旧金山和平条约》,也就无权主张该条约规定的权利。

日苏・日俄之间为缔结和平条约进行的主要谈判

(1)《日苏共同宣言》(1956年)

因在齿舞群岛及色丹岛之外的领土问题上日苏之间无望达成一致意见,故签署了《日苏共同宣言》,代替和平条约确定终结战争状态、恢复外交关系等。该宣言规定,日苏之间恢复正常外交关系之后,仍将继续进行相关缔结和平条约的谈判,待和平条约缔结之后,将齿舞群岛及色丹岛归还给日本。

(2)戈尔巴乔夫总统访日(1991年4月)

在《日苏共同声明》中,苏方首次在文件中具体写进四岛名称,并承认了领土划分问题的存在。

(3)《东京宣言》(叶利钦总统访日)(1993年10月)

在《东京宣言》(第2款)中明确了如下的谈判方针:(a)将领土问题定位为北方四岛归属问题;(b)明确待北方四岛归属问题得到解决之后缔结和平条约并实现两国关系正常化这一程序;(c)将领土问题(1)立足于历史和法律依据,以(2)两国间共识达成的诸文件及(3)法律和正义的原则为基础加以解决。