中国の民事訴訟について

平成30年12月11日

森・濱田松本法律事務所

(平成30年度受託法律事務所)

(平成30年度受託法律事務所)

本資料は、中国[1]の民事訴訟の概要をQ&A方式により、説明するものです。

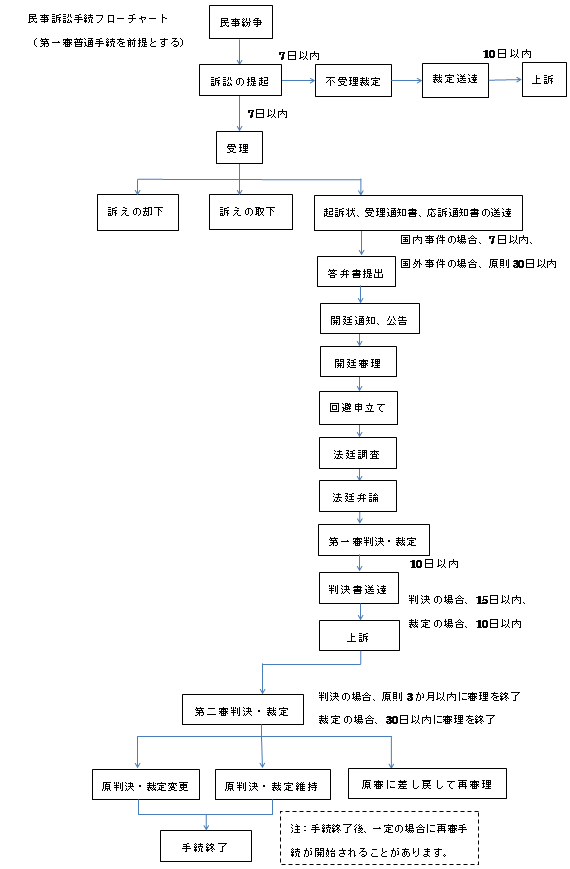

Q1 民事訴訟手続の流れ

中国の民事訴訟手続の流れについて、ご説明ください。

A1

中国の民事訴訟手続の流れは、一般的には上記のとおりです。ただし、事件によっては、これと異なる進行となる場合があります。

Q2 法廷調査、法廷弁論

法廷調査及び法廷弁論とはそれぞれどのような手続ですか。

A2

法廷調査は、主に証拠調べを行う手続であり、法廷弁論は、主に弁論を行う手続です。

(1) 法廷調査

法廷調査の通常の手続の流れは以下のとおりです。まず、冒頭に当事者の陳述が行われ、その後、証人尋問及び、書証、物証の取り調べが行われます。この段階で鑑定や検証による証拠調べが行われることもあります。なお、法廷調査の手続が開始する前に、当事者の主張及び争点を確認、整理する期日が設けられることもあります。

(2) 法廷弁論

法廷調査が終了した後、法廷弁論が開始されます。ここでは証拠調べの結果をもとに、当事者が主張及び相手方の主張に対する反論を行います。最後に原告、被告の順に最終弁論を行います。

Q3 人民法院の審級制度

中国の人民法院の審級制度について、説明してください。

A3

中国の人民法院は、基層、中級、高級、最高の4つの級(レベル)に分かれています(2018年改正後[2]の人民法院組織法12条、13条)。また、中国の民事訴訟は、二審制となっており(民事訴訟法10条)、上訴は一度しか認められません。このことは日本の民事訴訟が三審制である点と異なっています。また、一定の専門的な事件を扱う、知的財産権法院、金融法院、海事法院及び軍事法院等の専門人民法院(以下「専門人民法院」といいます。)が存在します。

上訴審の判決に対して一定の場合に、再審の申立てを行うことができる場合がありますが、再審の結果、異なる判断が下されるケースは一般的には多くありません。

Q4 管轄

民事訴訟を提起する場合、どの人民法院が管轄権を有するかについて、ご説明ください。

A4

(1) 審級管轄

どの級の人民法院が、第一審の民事事件を管轄するか(審級管轄)の区分は、以下の表記載のとおりです。以下の表記載の区分を訴額に基づき具体化した基準が設けられていますが、この基準は地方によって異なるし、事件の性質によっても異なります。これらの基準に基づき、第一審の民事事件を管轄する人民法院が決定され、判決及び裁定に不服のある場合には、一級上の人民法院に上訴を提起することになります(上述のように、上訴は一度しか認められません。)。

| 人民法院のレベル | 管轄する事件 |

|---|---|

| 基層人民法院 | 民事事件(ただし、以下の事件を除く) |

| 中級人民法院 |

|

| 高級人民法院 | 当該管轄区内(省、自治区、直轄市等)において、重大な影響を及ぼす事件 |

| 最高人民法院 |

|

(2) 地域管轄

どの地域の人民法院が第一審の民事事件を管轄するか(地域管轄)について、原則として、被告の住所地の人民法院が管轄権を有することとなります(民事訴訟法21条)が、紛争類型毎に特則が設けられています。

たとえば、契約紛争について、被告の住所地又は契約履行地の人民法院が管轄します。

会社紛争(会社設立、株主資格確認、利益配当、解散等に係る紛争)について、会社の住所地の人民法院が管轄します。

権利侵害(不法行為)に関する紛争について、権利侵害行為地又は被告の住所地の人民法院が管轄します。

2つ以上の人民法院が共に管轄権を有する訴訟については、原告は、その中の1つの人民法院に対し訴訟を提起することができます。

(3) 専属管轄

不動産にかかる紛争について提起される訴訟は、不動産所在地の人民法院が専属管轄を有します。同様に、相続財産に係る紛争について提起される訴訟は、被相続人の死亡時の住所又は主要な遺産の所在地の人民法院が専属管轄を有します。

(4) 合意管轄

契約又はその他の財産上の権益に係る紛争の当事者は、被告の住所地、契約履行地、契約締結地、原告の住所地、目的物の所在地等、紛争と実際に関係のある地点の人民法院による管轄を選択する旨を書面で合意することができます。但し、審級管轄及び専属管轄に関する規定に違反してはなりません。

Q5 送達

訴訟文書の送達について、説明してください。

A5 訴訟文書の送達は、受送達者に直接送達することが原則ですが、受送達者が公民である場合、本人が不在であるときは、その者と同居する成年の家族に署名受領させることができます。受送達者が法人又はその他の組織である場合には、法人の法定代表者、その他の組織の主たる責任者又は法人又は組織の書類受取を担当する者が署名受領しなければなりません。その他一定の場合に、差置送達、郵便送達、公示送達等が認められています。

また、中国の人民法院から、日本に所在する受送達者への送達は、日本及び中国が加入している国際条約(「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」、以下「送達条約」といいます。)に基づき行われています。日本は、送達条約締約国からの郵便による直送が送達として有効であることを認めていませんが、被告が任意にこれに応じた場合、以後、出廷の義務が生じます。

なお、外国法人に対する送達として、中国国内に所在する外国法人の駐在員事務所に対する送達も認められています。

Q6 証拠

中国の民事訴訟において、何が証拠となりますか。証拠提出の際に公証が必要となりますか。

A6

証拠には、当事者の陳述、書証、物証、聴覚資料、電子データ、証人の証言、鑑定意見、検証記録が含まれます。

証拠の内容にもよりますが、実務上、公証機関における公証が可能な書証等の証拠については公証を経て、人民法院に提出するケースが少なくありません。

また、証拠が中国の国外で形成されたものである場合、当該証拠は、所在国の公証機関の証明を経て、かつ当該国の中華人民共和国大使館(領事館)の認証を得るか、又は関連条約に定める手続を履行する必要があります。さらに、証拠が外国語の書証等である場合、中国語の翻訳を添付することが必要です。

Q7 証拠提出の責任

証拠を提出する責任は誰が負いますか。

A7

当事者は、自らが提出する訴訟請求の根拠となる事実について、証拠を提供し、証明する責任を有します。人民法院は、職権により、証拠を収集する権限を有します。

法律関係の存在を主張する当事者は、当該法律関係を生じさせる基本的事実について立証責任を負います。法律関係の変更、消滅等を主張する当事者は、当該法律関係の変更、消滅等の基本的事実関係について立証責任を負います。

当事者の事実の主張を証明する証拠がなく、又はかかる証拠が不足している場合、立証責任を負っている当事者が不利な結果について責任を引き受けるものとされます。

その他、一定の類型毎に、証明責任の所在を定めた最高人民法院の規定が制定されています。

法律に具体的な規定がなく、法令等によっても立証責任を負う者を確定できない場合、人民法院は、公平の原則及び信義誠実の原則に基づいて、当事者の立証能力等の要素を総合し、立証責任を負う者を確定することができます。

Q8 審理期間

民事訴訟の審理にはどれくらいの時間がかかりますか。

A8

国内事件の場合には、人民法院は第一審について、普通手続の場合、原則として事件の受理から6か月以内に、簡易手続の場合、原則として3か月以内に審理を終結しなければなりません。判決に対する上訴審の審理期間は、原則として3か月以内です。ただし、渉外事件の場合には、これらの制限がありません。

期日の回数はケースバイケースですが、日本の訴訟よりも少なく、期日を2、3回行って結審するケースが多く、期日が1回のみというケースもあるため、訴訟対応の準備を早めに進めておく必要があります。

Q9 判決の効力

判決にはどのような効力がありますか。

A9

法的効力を生じた民事判決に定められた被告の義務を、被告が任意に履行しない場合には、原告は、人民法院に強制執行を申し立てることができます。

また、中国の民事訴訟においても、日本と同様に民事訴訟の判決には既判力があると考えられています。すなわち、実務上、同一当事者間において、判決により確定した権利又は法律関係について、再度争うことは許されず、それを争う当事者の申立ては排斥され(既判力の消極的作用)、人民法院は、判決により確定した権利又は法律関係を前提として後訴の審判をしなければならない(既判力の積極的作用)こととされています。

Q10 中国の判決の日本における承認、執行の可否

中国の人民法院の判決を日本で承認、執行することができますか。

A10

中国の人民法院の判決は、日本では承認、執行されないといわれています。この点について、中国において、日本の裁判所の判決を承認執行しない旨を定めた最高人民法院の司法解釈[3]が存在し、同趣旨の裁判例[4]も存在することを示した上で、中国において日本の判決が効力を有しないことから、日本の民事訴訟法の相互保証の要件を満たしておらず、中国の判決について日本での効力及び承認執行を認めなかった裁判例(大阪高等裁判所平成15年4月9日判決「判例時報」1841号111頁)が存在します。

Q11 人民法院による再審

人民法院による再審の手続の概要を説明ください。

A11

再審とは、すでに法的効力を生じた判決、裁定等について、誤りがあると認められる場合に、当事者の申立により、又は人民法院の判断により、当該事件を再度審理する裁判監督手続です。

再審事由として、(1)原判決、裁定を覆すに足る新証拠があるとき、(2)原判決、裁定で認定された基本事実が、証拠による証明を欠くとき、(3)原判決、裁定の事実認定における主たる証拠が偽造されたものであるとき、(4)原判決、裁定の法律適用に明らかな誤りがあるとき、(5)呼出状による呼出を経ずに欠席判決を行ったとき、(6)当該事件の審理時に裁判官等に汚職・収賄行為、私利を図る行為等があったとき等が規定されています(民事訴訟法200条)。

当事者の申立による再審の場合、当事者は原則として、判決、裁定が法的効力を生じてから6か月以内に再審を申し立てなければなりません。ただし、上記の(1)、(3)、(6)の状況がある場合、これを知った日又は知り得べき日から6か月以内に申立てを行わなければなりません(民事訴訟法205条)。再審が決定されると、原則として、原判決、裁定、調解書の執行を中断する旨の裁定があわせてなされることとなります(民事訴訟法206条)。

Q12 人民検察院による抗訴

人民検察院による抗訴の手続の概要を説明ください。

A12

人民検察院による抗訴とは、すでに法的効力を生じた下級人民法院の判決、裁定、又は調解書について、人民検察院が下級人民法院に対して抗訴し、人民法院がそれを受けて当該事件を再審する手続であり、人民検察院による裁判監督手続です。

人民検察院は、下級人民法院の判決、裁定に再審事由があることを発見した場合又は調解書が国の利益、社会公共の利益を損なうことを発見した場合に抗訴を提起しなければなりません。ここでいう再審事由は、人民法院による再審の事由と同じです(民事訴訟法208条)。

当事者は、(1)人民法院が再審申立を却下したとき、(2)人民法院が期限を過ぎても再審申立につき裁定しないとき、(3)再審判決、裁定に明らかな誤りがあるときに、人民検察院に抗訴をするよう申し立てることができます(民事訴訟法209条)。

本資料の利用についての注意・免責事項

本資料は、森・濱田松本法律事務所が2018年11月末日までに入手した中国の法令等の公開情報に基づき作成しており、その後の法令改正等を反映していません。また、本資料に掲載する情報について、一般的な情報・解釈がこれと同じであることを保証するものではありません。本資料は参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではありません。中国において、民事訴訟を提起し、又は提起される等した場合には、具体的な事件の状況にもよりますが、別途、弁護士等の専門家に個別具体的な法的助言をお求めください。

日本政府、外務省、在中国日本国大使館、領事館及び森・濱田松本法律事務所は、本資料の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的又は懲罰的損害等について、一切の責任を負いません。

以上